こんにちは、河合遥です。

この記事では、先月に読み終わった「A6ノートで思考を地図化しなさい」という本を紹介します。

この本で言う「思考を地図化」とは、マインドマップを書くことです。

ただし、「シンプルマッピング」という方法を使い、用いる道具はノートとペンだけでどこでもできる手法です。

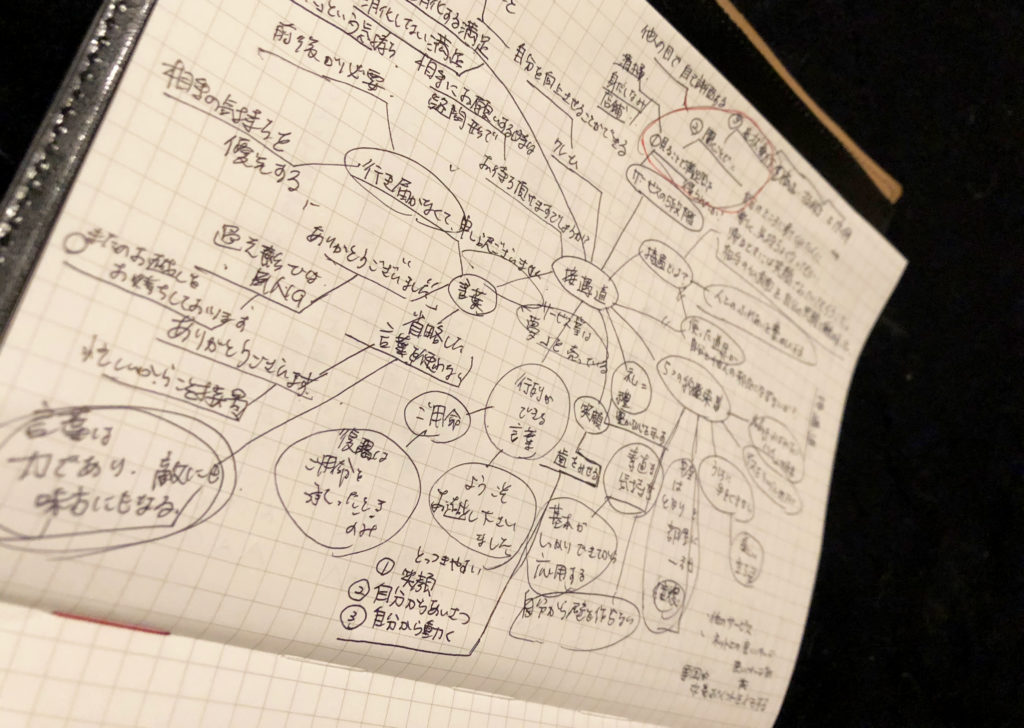

こちらが私がシンプルマッピングで書き出した読書メモページ。

見てわかる通り、とっても簡単そうでしょ?

バレットジャーナルを実践している方など、自分に適したノート術を追求している人にもオススメです。

マインドマップを書くメリット

マインドマップとは、一枚の紙に独特の形で思考を書き出していくアウトプット術です。

真っ白な紙の中央にテーマを書いて、思いついた単語をとにかく枝を伸ばすようにつなげて書いていく、という方法で自由に描いていきます。

ちょうど脳のシナプスがつながるように、線で結ばれたキーワード達をつなげていくので自然とアイデアを出しやすくなります。

後から関連している項目を先で結んだり、丸で囲んだり、分類しながら体系的に思考整理がしやすいでしょう。

公式のやり方では「枝」(ブランチと呼びます)に色をつけたり、単語の代わりに絵を描いてもいいなど、自由に装飾したりして楽しむことも推奨されているのも特徴的です。

このように、マインドマップで考え事を書き出すメリットは、

- 自然にアイデアが出やすくなる

- 全体像が把握しやすい

- 見た目をカラフルにして楽しめる

などがあります。

私がマインドマップを活用できなかった理由

前述のように魅力的なアウトプット術ですが、私がマインドマップを活用しきれない理由がいくつかありました。

- A4以上、なるべく大きい紙で描くことを推奨している

- 書いてみると案外アイデアが広がらず手が止まってしまう

- マインドマップ専用のアプリもあるが、一度離れると定着しないまま離れてしまう

などなど。

アナログだと準備が面倒でデジタルにするといずれ使わなくなってしまうという、ズボラぶり…

書き出さずとも自然と思考整理できればいいのですが、元々インプットした情報を分類したり体系化するのが苦手なんです。

できれば手軽に思考整理できる術を、手っ取り早く身につけたい!

そんな悩みを解決してくれたのが、この本で紹介されている「シンプルマッピング」でした。

シンプルマッピングの書き方

書き方のポイントは3つです

- ノートのサイズはA5かA6

- 使うのは単色ボールペン

- 単語とあわせて、短文メモも書く

それぞれ、少し詳しく紹介します。

■ノートのサイズはA5かA6

私はA5サイズのノートを使用しています。

本では、A6サイズを推奨していて、見開きで使用すればA5サイズとして使え、小さいので持ち運びが便利というメリットがあります。

ただ、私はバレットジャーナル用のノートをA5サイズに決めていますし、方向を横にすればスペース的には一緒なので1ページ丸々使って楽しんでいます。

これからノートを用意する方で、持ち物は極力コンパクトにしたい!という方はA6でもいいかと思います。

どちらにせよ、やることは変わりません。

- スペースの真ん中にメインテーマを書き丸で囲みます。

- そこからタダのシンプルな線を伸ばして、メインブランチ(最初のキーワード)を書いて丸で囲みます

- あとは線だけを引っ張って、文字を書いて、もっと思いついたら線を引っ張って…の繰り返し

■使うのは単色ボールペン

いつでもどこでも素早く書ける!というのがシンプルマッピングの魅力!

基本は黒のボールペンなどで、ササッと書いてしまってOKです。

私はまず、いつも持ち歩いている3色ボールペンの黒色で思いつくまま書いていくようにしています。

あとから見返して、アイデアのまとまりを発見したり、重要だと思う部分だけ赤色を使って強調したりすると、より頭の中が整理されていくのを実感します。

■単語とあわせて短文を書く

本家マインドマップでは、あくまでキーワード(単語)だけを書きますが、シンプルマッピングは短文も推奨しています。

読書メモとしてマッピングする際にも、短文で描き出した方が後から読み返しやすいです。

オススメのマッピング 〜MEMOマッピングと読書マッピング〜

本の中では他にも様々なマッピングアイデアが書いてありますが、特に私が実践しやすそうだ!と取り入れたマッピングの型を紹介します。

■MEMOマッピング

まずは、冒頭の写真でも使っている読書をしながらのMEMOマッピング。

このMEMOマッピングは、記憶の定着と思考整理に適していてとっつきやすい方法です。

やりかたはシンプル。真ん中に本のタイトルを書いて、読みながら気になった短文や単語を書き出していきます。

第一段階で伸ばすメインブランチを、本の章ごとに分けるだけでも、「そうか、今こういう話なんだな」と認識しながら読み勧められるのでインプットの質があがります。

■読書マッピング

次に紹介する読書マッピングは、先程の読書MEMOと一緒では?と思うかもしれません。

しかし今度は、本は閉じたまま書くのです。理解度テストのような感覚で書くイメージですね。

著者の松宮さんは本の中でこう書いています。

生きた情報として、インプットがうまくいっている場合は、次々とサブテーマが広がっていくはずです。本を開かなくても書き出すことができたサブテーマ(3から5つ程度のポイント)については、口頭で人にも説明できるはずです。

たった100円で願望実現!A6ノートで思考を地図化しなさい 著者 松宮義仁

この文の前でも「読書は投資」だとも書かれていますが、ただ最後まで読破しただけでは、結局何も身になっていなかった・・・なんてこともざらにありますよね。

娯楽小説を楽しむなら話は別ですが、何かを学ぶための読書であるならば、最終的に自分が実践に繋げられることはどれなのか?を選別して実行することが重要です。

そのためにも、MEMOマッピングで強度の高いインプットをして、読書マッピングでアウトプットする、というのはとても効果的な読書法だと確信しています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

実は、読書メモをシンプルマッピングや読書マッピングで残しておくとこのようなブログを書くときにも大変役に立ちます。

- その本の全体像、または章ごとの把握

- 心に響いたキーワードやヒトコトのメモ

- 実践につながるアイデアの発見

など、より本質的な記事にできることでしょう!

ということで、今後もこのマッピングを続けて本の要約記事を投稿していきたいと思います。

次回もお楽しみに♪